Greifswalder "Osthoff-Plasmaphysik-Preis" wird vergeben

Herausragende Leistungen in der Plasmaphysik / Forscher von Uni Bochum und IPP ausgezeichnet

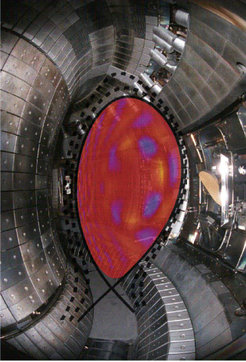

Die Fotomontage zeigt einen mit dem Modell von Philipp Lauber berechneten Querschnitt durch das Plasma von ASDEX Upgrade mit einer Störung, einer so genannten toroidalen Alfven-Eigenmode. Das Rechenergebnis wurde anstelle des realen Plasmas in das Plasmagefäß hineinmontiert.

Dr. Philipp Lauber (Jahrgang 1973) vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching ist international bekannt geworden für die Weiterentwicklung eines Modells, mit dem sich Störungen in Fusionsplasmen berechnen lassen. Insbesondere für die Vorhersage des Plasmaverhaltens im internationalen Testreaktor ITER (lat. „der Weg“) hat der von ihm entwickelte Rechencode große Bedeutung. Auf dem Weg zu einem Kraftwerk, das ähnlich wie die Sonne aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie gewinnt, soll ITER erstmals ein brennendes Fusionsfeuer erzeugen. Brennstoff ist ein dünnes ionisiertes Wasserstoff-Gas, ein „Plasma“. Zum Zünden der energieliefernden Fusionsreaktionen muss es in Magnetfeldern wärmeisolierend eingeschlossen und auf Temperaturen über 100 Millionen Grad aufgeheizt werden. Für ITER erwartet man, dass bei der erstmals auftretenden Selbstheizung des Plasmas – durch die bei der Fusion entstehenden schnellen Heliumteilchen – spezielle Instabilitäten entstehen. Sie könnten den Einschluss des Plasmas verschlechtern und die Fusionsausbeute verringern. Das von Lauber entwickelte Modell erlaubt es, die Entstehung dieser Störungen zu verstehen und vorherzusagen – ein unschätzbares Hilfsmittel bei der Planung der ITER-Experimente. Das ausgefeilte Rechenverfahren geht von den Bewegungen der Einzelteilchen im magnetisch eingeschlossenen Plasma aus und fügt sie zu einer umfassenden Beschreibung des Plasmaganzen zusammen. Die große Leistungsfähigkeit des Modells hat sich an den Fusionsanlagen ASDEX Upgrade in Garching und JET in Großbritannien bereits bestätigt. Zurzeit erweitern Philipp Lauber und seine Studenten den Code, um weitere Klassen von Instabilitäten aufzunehmen.

Deutlich kälter als Fusionsplasmen sind die technischen Plasmen, mit denen sich der zweite Preisträger beschäftigt. Dr. Jan Benedikt (Jahrgang 1976) erhält den Hans-Werner-Osthoff-Plasmaphysik-Preis für seine Beiträge zur Erforschung der chemischen Grundlagen verschiedener Niedertemperatur-Plasmen. Seine Erkenntnisse helfen dabei, Plasmen für technische Anwendungen nutzbar zu machen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Physik und Astronomie der Ruhr-Universität Bochum lag sein Augenmerk zunächst auf azetylenhaltigen Plasmen, die für viele technische Anwendungen eine Rolle spielen. Zur Untersuchung ihrer Reaktionschemie hat er eine große Zahl unterschiedlicher Diagnostikmethoden eingesetzt. So konnte er klären, wie sich zum Beispiel sehr harte Kohlenstofffilme bilden lassen oder wie in diesen Plasmen kontrolliert Staubteilchen hergestellt werden können. Derartige Verfahren werden derzeit zur Oberflächenveredelung in der Automobil- und Optikindustrie eingesetzt. Zurzeit beschäftigt sich Jan Benedikt mit der Entwicklung beschichtender Mikroplasmen. In diesen besonderen Plasmen laufen chemische Nichtgleichgewichtsreaktionen, wie sie sonst nur bei Niederdruckplasmen realisierbar sind, bei Atmosphärendruck ab. Mikroplasmen besitzen ein großes Anwendungspotential für die Zukunft, falls es gelingt, ohne aufwändige Vakuumapparaturen hochwertige Oberflächenveredelungen aufzubringen. Beispiele sind Diffusionsbarrieren aus glasartigen Schichten, mit denen Kunststoffe oder organische Elektronik verkapselt werden könnten.

Der „Hans-Werner-Osthoff-Plasmaphysik-Preis“ wurde 1994 von Professor Dr. Hans Werner Osthoff in Erinnerung an seine Greifswalder Studienjahre anlässlich der Gründung des Greifswalder IPP-Teilinstituts gestiftet. Über die Vergabe entscheidet nach Vorschlägen von Fachkollegen ein Stiftungsbeirat mit Vertretern der Familie des Stifters, der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald sowie dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching und Greifswald.

Isabella Milch